以下の文章は昔、MLMの仕事に携わっていた時のmemoからです。然しこれはMLMにかかわらずいろんな仕事に携わる時の心構えとしても使えるのではないかと思い、再録してみました。ある薬品会社が立ち上げたMLMの会社に関係した時のmemoから。

現在、MLMの仕事ほど評価を二分している仕事はない。

MLMは素晴らしい仕事という方々と、MLMはねずみ講みたいなもので関わらない方がいいという方々。一般的には、前世紀の遺物と思いますが、まだまだ後者のイメージが根強く残っています。それは何故なのか?よく言われるのがネットワークの仕事は被害者的立場の方々がでるから危険と一般的にと言われます。 しかし、それよりももっと大きな原因があると思っています。

私は、一番の原因はネットワークビジネスに関わっている人たちの姿勢ではないかと考えています。

社会人としては仕事・生活の上で法律を順守するのは当たり前!法律は社会生活を円滑にするための最低ラインの決めごとです。だからその最低のことも守れない人に対しては罰則が有るわけです。 一般的な社会生活ではこの法律だけを守っていればよいかと言うとそうではありません。その上に常識としてのモラル・マナーというものが有ります。このモラルとかマナーとかを軽視するような態度・雰囲気の方々は社会性のない人たち・非常識な集団とみなされ敬遠されることになります。

今までのネットワークの仕事に関わっている方々のなかには、偶にそういうイメージで評価を受けている方々がいたのではないかと思います。だから、MLMはまともな仕事ではないと敬遠される結果になっているのではないでしょうか。

業界のイメージを決めるのは

松下幸之助翁は 業界全体のイメージアップを図ることは重要な課題、業界が社会的信用を得る為には必要不可欠なこととおっしゃっています。一部の方々のレベルの低さが全体的なレベルダウンを印象づけてしまう。

あたかも「リービッヒの桶」の如く、栄養が最低ラインでしか体に反映されないのと同じくMLMもやはり 低レベルの位置で全体を判断されるわけです。私は、この日本セーラの仕事を通じて、そのイメージを一新できるのではと期待しています。

よく、日本セーラーは地味な会社といわれていますが、私はここ3年ほどお付き合いをさせていただき、決して地味な会社だとは思いません。言葉は似ていますが、地道な会社なんだなぁと思っています。 派手なパフォーマンスは苦手でも、一つ一つのことをコツコツと積み上げていく技量は素晴らしいものです。今までのMLMの会社にはないスタイルを持っています。

願いは

MLMの仕事を ごく 普通の仕事にする。これが私どもの実現したい夢の一つですがセーラファミリーには其の実現の可能性があると感じています。 今回、東北関東地域に大きな被害をもたらした大地震大津波そして原発事故! その状況の中で世界から称賛されたのは、日本人の秩序を重んじる行動です。 数年前に「国家の品格」という本がベストセラーになりましたが、この大災害の中、まさに日本国の品格を世界に示したのは、政府の高官でも高級官僚でもなく被災にあったみなさん一般市民の方々、現場で救済復旧活動にあたる自衛官消防士警察官自治団体のみなさんの言動でした。

日本セーラがこれから大きく飛躍していくためには、このような品格ある一般の方々の協力・参加が必要不可欠なポイントになってきます。ということは声をかける側の立場の私たちには、その方々以上にまたその方々に違和感を感じさせないような品性が必要です。素晴らしい人たちまでは行かなくても非常に熱心で品格がある人たちだと認識していただけることが大事だと謂うことになります。

今、この時点でセーラファミリーとして関わっている私たちの責任は非常に重要なものと感じています。私たちの姿勢如何で、今後のMLMが本当に一般社会に受け入れられる仕事になるかどうかが決まると考えています。

ETCetc・・・

非常識と未常識 :言葉は似ていますが似て非なるものです。 非常識は「常識に非ず」 一方 未常識は「未だ常識に非ず」之から常識になっていくということです。MLMの仕事・CFBは未常識の情報!

しかし、一般社会では、非常識と未常識の区別があまり意識されていません。だからこそ其れを伝えていく私たちにはしっかりとした姿勢 常識人としての姿勢品格が必要となります。何となれば未常識の伝達者であって決して非常識な情報・非常識な集団の活動ではない事をこれから関わってくれる方々に理解して頂く、感じて頂く為にです。

当然、未常識を常識にしていくには大きなエネルギーが必要です。エネルギーの源は情熱と確固たる意志。それぞれの方がその点を常に意識していくことが大事だと思っています。少なくとも私どもはそういうグループ作りを目指しています。これからもそういう啓蒙は折に触れ続けていきたいと思っています。

明治時代近代教育の先駆者・福沢諭吉の言葉に、「一身独立して一国独立する」という言葉があります。

私自身と私の中でのチームのテーマは自信・自覚・自立がテーマ。此のセーラファミリーを通じこのテーマを実現していきたいと思っています。

<自信 自覚 自立>

〓自立は経済的な自立より精神的自立が先〓

自信 ⇒ 自力確信 = 自らの力をしっかりと認識する

自覚 ⇒ 自己覚醒 = 自らの内なるエネルギーを目覚めさせ活用する

自立 ⇒ 自主独立 = いかなる状況においても自ら主となり自らの力で立ちあがる

信は言葉を表し 義は行動を表す。信義ある人とは嘘をつかず、相手のことを思慮かることのできる人のこと。 人が言うと書かいて信 即ち誠の言葉を発する人のことを信ある人と謂い、 我が羊を捧げる又は、王を支えると書いて義 即ち人の為に動くことのできる人のことを義ある人と謂う。

〓品位 品格 品性

【自らが関わる仕事を自ら落としめてしまわないよう常日頃の言動には心配りが大切】

MLMの仕事は日本国に於いてこれから必要な仕事の一つなのに一般的には印象が良くない寧ろ甚だレベルの低い仕事に見られている。それは20世紀的形態の仕組みで被害者的立場の方が出たというのも一因 。しかし最も大きな原因は関わる方々の品性ではないでしょうか! どう見ても普通の会社では受け入れられないだろうと思わせるような一部の方々の言動やライフスタイルがMLM業界全体を社会的に受け入れられないようにしている原因だと思います。

これから大きく社会に根付いていくためにはこの品性を保つことが非常に大切である。とともに いま この時期にセーラに関わった私たちの責務でもあると思います。

【辛い事でも楽しくやるからずぅ~っと続けることができる】

※それが工夫というもの※

<成功のためのスキル>

プレゼンテーシュン プランニング プロデュース

※ 3Pでピースマーク ※

〈成功するためのモチベーション〉

好きになる 諦めない 誰かのため

※ 確信と夢と志 ※

〓<リーダーの仕事>〓

目標設定 目的意識 セッティング コーディネート リズム&タイミング

<3つの成功スキル>

テクニカルスキル ヒューマンスキル モチベーションスキル

<良識ある社会人としての感情コントロール>

◎感謝 ⇒ ×(不満) ◎謙虚 ⇒ ×(驕慢) ◎ 恕 ⇒ × (恚)

[成功する方向感覚]

視ている方向 言ってる方向 思ってる方向

※ 同一ならば大成功 ※

▽頼りにすることが多いか 頼りにされる事が多いか

リーダーの資格は収入だけではない収入は寧ろあとから付いてくるもの リーダー的言動には根底に仲間を支え・やりぬくという信念があるもの だから信頼となる。

〓縁を結ぶとはコミュニケーション能力の結晶体〓

〓江戸時代同じような言葉を(縁を大事に)もっと具体的に家訓にした一族がいます時代劇でお馴染み柳生一族です〓

〓小才は縁逢って縁に気付かず 〓中才は縁に気付いて縁を活かさず 〓大才は袖振り合う他生の縁もこれを活かす

縁を活かせる人はコミュニケーションの達人〓コミュニケーションはある意味人と人との間の取り方です〓剣の達人・情報収集の達人である柳生一族が人間関係にも間合いを大切にしたのは当然ですね〓

〓バワースポット〓

パワーアップ出来る場所のことデスネ〓そこは天地人のエネルギーが満ち満ちていてそこにいるだけで清浄な気を全身に浴び自分の気を充足〓知らない間に自分のパワーがアップ出来るワケデス〓多くは由緒ある神社〓仏閣とか雄大な大自然の懐〓とか人の活気溢れる場所〓とかですが〓身近で一番のパワースポットが有ります〓それは〓うつくし塾-愛用者の集い-のセミナー会場〓だということがお解り頂けますか〓〓但しそこは参加する皆さんでパワーを充満させていく必要が有ります〓〓〓 みんなでパワーアップし最強の〓パワースポット創りましょう〓

<組織は身体-情報は血液>

血液が流れなければその部位は壊死します。流れる血液が汚れていたら何れ気力衰え病気を惹き起こします。キレイな血液が全体に行き渡ればハツラツとした身体と精神を堅持でき益々元気な身体になっていきます。

<あるリーダーのスピーチ> 2011.4.3四国スペシャルラストスピーチ

ずーっとやり続けるから権利的収入になる!あれこれあれこれ変わっていたのでは、権利収入も何もあったもんじゃない。

-〓業界の信用を高める-松下幸之助〓

どんな商売・仕事もそうでしょうが 自分の店が発展・繁栄していくには そのお店の属している業界全体が常に健全で 世間の人々から信用されていることが非常に大事だと思います。

業界の中に不健全な店が多ければ-あの業界はダメだ 信用出来ない-ということになって その業界に属する個々の店も同じような評価を世間から受け 商売は成り立ちにくくなる。

だからお互い 自分の店の繁栄を図ることは元より大事ですが それと同時に業界全体の信用を高めることを配慮することが極めて大事だと思います。

-MLMの業界に不足していた配慮ですネ~結果として未だに社会からは一般事業として認知されていないのではないでしょうか?

それは一部の所謂不健全な人たちが全体のイメージを不健全なものにしてしまっているからに他なりません。

お店という言葉をチーム又は個人に 業界を組織若しくはセーラファミリーに置き換えて読むと現状がハッキリしてきます仕事の成果をもっとあげるには社会が受け入れやすい地盤作り・環境作りも大切。

〓注意・真剣な人が案外陥りやすい病気〓

※ 初動

× 感動病 : セミナー参加で スピーチや雰囲気に感動 自分も出来上がったつもりになる→ファイヤーボール現象 しかし、一寸断られてダウン!すぐに醒めてしまう熱病みたいなもの!!

× スゴイ凄い病: 個別でよくある状態 「此の人は気付いたら凄い人だから…」

ABCでBが陥りやすい病気!! 紹介するCさんは凄い(と思っている場合が多い) 人だから凄いトップのAさんに繋ぐ。しかし90%は決まらそれはBさん自身がCさんにどう思われているかが問題!

=信用(信頼)されているかどうか=

CさんはBさんを通してAさんを見ている。ABCで一番重要なのはAさんではなくBさんの姿勢と人間性

※中堅

× センチメンタル病: どういうわけか仕事に行き詰ったり、停滞している時に陥りやすい。うまくいかない現状を明らかに自分よりスキル・モチベーションが下の人に相談してしまう。お互い慰め合うことで満足。意識の方向性を変えてあげることで直ぐに改善。

× 思いこみ病 :重病 少し実績・収入が上がった時に陥りやすい何でも自分は出来ると勘違い自信過剰になり謙虚・感謝を忘れてしまう。最も危険な病気。

(アジテーター) (カリスマ性) (プロパカンダ性)

言葉の選び方

MSTセミナー・メンタルトレーニングセミナーいろんなセミナーでいろんな角度から幸せな人生を送るためにはどうしたらいいかと言うことを学び吸収しています

セミナーの中でも重要な一つのポイントに[言葉の使い方]があります 簡単なこと・直ぐやれることですが実践していますか?

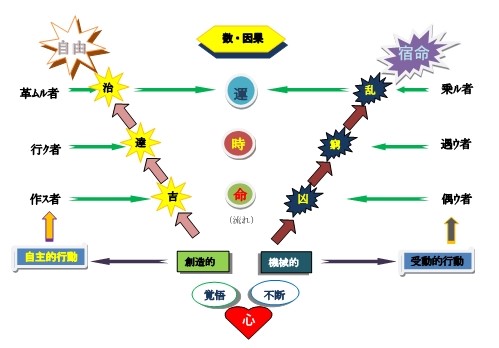

「言葉を変えれば…」というものですが最後は運命まで変えてしまう!!!

発された言葉は他人に対して発されたものでも自分の潜在意識は自分自身のこととしてストレートにインプットしていきます(^o^)

その積み重ねが大きく運命-人生-まで影響してくると言うことですね!? これは深層心理学的にも当てはまることです!深層心理学では心の一番奥底の意識を普遍的潜在意識といいます。この意識は他人とか自分自身とか自然とか宇宙とか良いこととか悪いこととかの区別を一切しません!!全て一つに繋がっている現象としてとらえています(^.^) 全く関係ない人同士が同じような夢をみたりするのはそのためです。ですから発する言葉が自分以外の人に対してでも自分自身に発することと同じ効果をもつ訳です!! だからより多くできるかぎり 肯定的・前向きな言葉を使った方が人生上手くいきます(^.^)またそういうように言葉を選んで使っていけば他の人が自分に対して発する言葉も全て肯定的 ・前向きな言葉に聞こえてきます \(^_^)/だから益々運気が上がって♪ツイて益々…になるわけです。

「言葉を変えれば…」のフレーズのそれぞれの「変えれば」を 「ダメ」 と言う言葉に置き換えて見てください〓

振り返って自分の人生が思うように運んでない ・ 人がいつも自分を批判的に見てると感じるようであれば多分今まで無意識に使っていた言葉の多くが暗いイメージ・否定的イメージ・後ろ向き的イメージ・批判的イメージの 言葉になっていたかもしれません!

逆に 「言葉を変えれば…」のフレーズのそれぞれの「変えれば」を 「良い」 と言う言葉に置き換えて見てください

言葉が良くなれば心が良くなる

心が良くなれば行動が良くなる

行動が良くなれば習慣が良くなる

習慣が良くなれば人格が良くなる

人格が良くなれば運命が良くなる

何事に対しても明るいイメージ・肯定的イメージ・前向きなイメージ・軽やかなイメージの言葉心掛けましょう!!

言葉使いがあかるく良くなれば、運命-人生-は確実に明るく良くなります!! 明るい言葉・肯定的言葉・前向きな言葉使い実践しましょう。そして仲間みんなでいい人生を楽しみましょう

〓MLMの仕事は素晴らしい〓

MLMは一獲千金を狙う一発仕事ではない 毎日の仕事は地道な積み重ねが大切と考えていた方が道を間違えないですむ。地道な努力の積み重ねが途方もなく大きな成果を生む可能性のある仕事がMLM。積み重ねていけばそれなりの成果は誰にでもだせるハズ。一獲千金的話しは、確実にマルチまがいの話しMLMとは別物 それに関わることは信用を無くす元!でもMLMを知らない人には其の見分けがつかない。

熱意・素直・感謝・誠実・行動 松下幸之助

信義・礼儀・好奇心・向上心・共栄 渋沢栄一

この仕事に携わっていたころは全国彼方此方を訪れ、各地のセミナーに参加。いろんな方々との交流も有それはそれなりの、面白い時間を過ごさせていただきました。海外旅行も何度も招待され、楽しい日々を過ごすこともできました。

残念ながら、会社自体の方向性が違ってきたことと、、年齢的なこともあり途中リタイアいたしましたが、今ではいい思い出となっています。