春を迎えるにあたり 好きな言葉を

=安心脱生死大丈夫=

ー物事に捉われない自然な心で、生とか死とかも超越して物事にあたるー

(作家新井英生解より)

意味はともかくこのような境地に到達できるのはやはり仏道と云うか禅の神髄を極めたものでなければいきつくことができないもの、私どもには到底計り知れない世界、唯、何となく感じるだけと云う事になりますが、この言葉の持つ力強さ、言葉の響き・迫力が何とも心地いい感じで好きな言葉のひとつです。

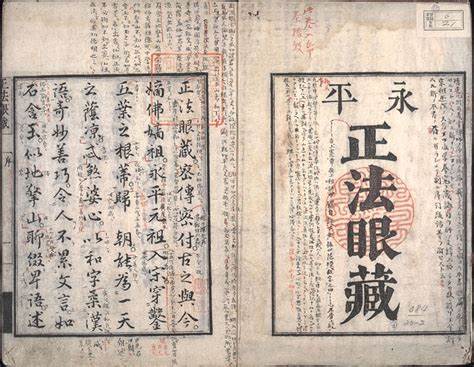

この言葉どういう状況で使われたのかと云う事は、プレジデント社出版の経済経営雑誌「プレジデント」の古い特集記事「仏典のこころを読む」(1991年7月号)の中で作家新井英生が「井伊直弼と正法眼蔵―受身捨身ともに布施―が支えた開国の決断」と云う小文で、紹介しています。その中から少しご紹介します。

幕末近い江戸末期、彦根藩菩提寺、曹洞宗清涼寺、住職仙英禅師に当時不遇時代を経て彦根藩主となり幕府の要職に就いていた、仏門の弟子でもある井伊直弼より第一回ペリー来航(1853年嘉永5)の問題に関して書状が届いた。

その書状に対し仙英禅師が与えた返信書状の中に説かれている詞。

直弼は不遇時代、文武両道に励み仏道においては仙英禅師の薫陶を受け印可を受ける程の精神的高みにまで達していたとのこと。

禅師より印可を頂けるほどの域に達していたはずの直弼もやはり国家の一大事、ペリー来航開国要請に際しては判断に些かの迷いが生じたのでしょう。

書状を以て師である仙英禅師に、二度と来航しない様、祈祷してくれないかと懇願しています。

この書状に対する仙英禅師の答えが、「異国船降伏祈願のことは承知しました。が、今まで禅の修業を積んで難問の三関六転語の真理を悟っているはずの、御前(直弼)であれば究極の秘法を収めていると同じ事、「安心脱生死大丈夫」の境地で乗り切れるのでは」と直弼へのエールを送っています。

この言葉を戴いた直弼は一瞬にして気づく処があったようで、迷いを絶ち数ケ月前までの攘夷論を覆し、開国を奏上し国家未曾有の外交的窮状を救い、日本の未来を切り開く結果となったのは後々の歴史で周知のとおり。

その後、直弼はご存じの様に桜田門外で水戸浪士の襲撃を受け(安政7年3月3日・1860年3月24日)一命を落とす事となりましたが、其れは勿論、開国論に踏み切った当時から覚悟の上のことだったようです。開国の奏上を行った2年後一時彦根藩へ戻った直弼は「戒号宗観院暁覚翁大居士」と認めた自筆の書を他の書状と共に側役の三浦何某に預けたとの事、此れは現在も井伊家に桐箱に収められて厳重に封印され保管されているそうです。

其れが所謂、禅の奥義を極め、道元禅師の「正法眼蔵」を熟読していた直弼の最終的な選択。此の小文の副題に掲げられている「受身捨身ともに布施」と云う覚悟、国家安寧の為に一命を賭す想いだったのでしょう。

書状のそのやり取りの部分を引用しますと

(ペリー再来航を苦慮している最中の手紙のやり取りの一部分です)

直弼、仙英禅師への書状「・・・以後異船之渡来無之様祈念致外無之・・大和尚之御了簡以竊御祈祷希上度候云々」

・・イゴ、イセンノトライ コレナキヨウ、キネンイタスホカコレナク・・・ダイオショウノゴリョウケンヲモッテ、ヒソカニ、ゴキトウネガイアゲタクソウロウ・・

仙英禅師返状「・・・抑仏道之秘術密法之降伏一切大魔最勝成就申候御前先年御修終被遊三関六転語之外別無御座候凡王道神道佛道武道儒道惣萬億之秘術密法修業申悉皆極中極至候安心脱生死大丈夫外更無之事存候云々」

・・ソモソモ、ブツドウ、コレヒジュツミッポウノ、イッサイダイマサイショウジョウジュ、トモウシソウロウハ、ゴゼンセンネン、ゴシュウシュウコウムリアソバサレシ、サンセキロクテンゴノホカ、ベツニナクゴザソウロウ オホヨソ、オウドウ・シントウ・ブツドウ・ブドウ・ジュドウ、ソウジテ、マンオクノ、ヒジュツミッポウシュギョウトモウスハ、コトゴトクミナ、ゴクチュウゴクニ、イタリソウロウハ、アンシンダツショウジダイジョウブノホカ、サラニコレナキコトトゾンジソウロウ・・

(私は、この言葉をメモとして使っている日記帳、3冊目の5年ダイアリー(2019―2023)の表紙の内側に書いていましたが、今年からの新しいダイアリー(2024-2028)にも記しておく事といたしました。好きな言葉ですが、その境地に至ることなど端から到底無理な話かもしれません。が然し、この言葉を事あるごとに眺める事で少しは気持ちの整理もつくのではと密かに思い描いています。)

(NETから)

因みに大丈夫とは、間違いない、あぶなげない、非常にしっかりしている様子を意味しています

もともと、大丈夫は人のことを指しています。丈夫、つまり、ますらお、男子をほめていう言葉ですから、偉大な人、りっぱな人、しっかりした人のことをいいました。この言葉が仏教に取り入れられました。

仏法的には

「仏」を意味する十種の呼び名(仏の十号)の中に、「調御丈夫(じょうごじょうぶ)」―法華経にもよく出てくる言葉ですーというのがあり、また、『華厳経』に、

「もし諸の菩薩この法に安住すれば即ち大丈夫の名号を得ん」とあります。

このような人は、たよりがいがあり、間違いもないところから、いまのように用いられるようになったのですね。しかし、ほんとうの意味で大丈夫なのは、やっぱり仏さまと云う事になりますか。

華厳経と云えば、鎌倉時代の華厳宗の高僧明恵上人の言葉に「あるべきやうわ」と云う言葉があります。

また、江戸時代中期の良寛禅師には「災難に逢う時節は災難に逢うが能く、死ぬ時節には死ぬが能く候是は此れ災難を逃るる妙法にて候」と云う言葉があるそうです。

何れも物事に捉われず自然に生きる生き方を示唆した言葉で、此の「安心脱生死大丈夫」と究極として通ずる言葉だと思います。その境地に到達するのは至難の業ではありますが・・・

三関六転語

仙英禅師が直弼に与えた禅の公案の六つの問題―「南泉三不是」と「高峰六転語」を授けたもの

中国唐代の高僧南泉が「仏とは心であり、又宇宙に存在するあらゆる物でもある。然し、仏とか心とか物に執着すれば却って言葉に捉われ道を誤る」即ち

「不是心・不是佛・不是物」であると説いたのが三不是。

高峰六転語とは同じく唐代禅僧高峰禅師が弟子を試すのに「三関」と云われる公案を

与えた。転語とは禅師が学人の低迷を打破し修業に飛躍(転機)を促すために与える語のこと、で直弼が禅師から与えられた六転語の前半が三関と云われる公案。

内容は

大撤人元脱生死 依何命根不断

(ダイテツノヒトハ、モトショウジヲダッス ナンニヨツテ、ミョウコンヲタタズ)

☞ 生死を超越したものが何故命を惜しむのか

仏祖公案元一箇道理 依何在明輿不明

(ブッソノコウアンハモトイツコノドウリ ナンニヨリテメイトフメイトアリ)

☞ 心理は一つなのにどうしてあれこれ言うのか

大修業人元可遵佛行 依何不守毘尼

(ダイシュギョウノヒトモトブツギョウニシタガウベシニ ナンニヨツテカダニヲマモラズ) ☞ 仏の道を修めたものが何故色香に迷うのか

杲日当空無所不照 依何被遮却片雲

(コウジツソラニアレバマサニテラサヌトコロナシ ナニニヨツテカヘンウンニサエギラル ☞ 晴天白日が何故一片の雲に遮られるのか

人々有箇影子 依何蹈不着

(ヒトビトニコノエイシアリ ナニニヨツテカフミツカズ)

☞ 人はどうして自分の影を踏むことが出来ないのか

尽大地這箇火坑 得什什麼三昧不被焼却

(コトゴトクダイチシャコカコウジュウマザンマイヲエテショウキャクサレズ

☞火の海の中で如何すれば焼かれずに済むか

※訳は作家新井英生解

因みに直弼の解答は残っていないそうですが其れに添えられた道歌が残っているとの事です。其れは、

大撤人 ☞ わたつみの底には淵も瀬もなくて水のみなかみ常に絶えせず

仏祖公案☞ 池の面におもはず映る影なれば澄むも濁るも月の咎かは

大修業人☞ 峰の花見つつぞ登る一道は枝折のあとも何にかはせん

杲日当空☞ あやにくに猶むら雲のかかれるはあきらけき日のあればなりけり

人々有 ☞ はかなくも身にそふものと思ふ哉おもひすつればかげもとまらず

尽大地 ☞ 天地も身もはやともに燃えぬるをいまさら何かやかれしもする

と云うものだそうです。

解説には「どの歌も直弼の思考は全く自由無碍、心も又道元が教えるように、何物にもとらわれることなく、在るが儘の当に無我の境地である子tが肯ける」とあります。

常人にはやはり計り知れない世界に思え、ただその輪郭がなんとなくぼんやりと見えるかなと言うぐらいですね。