松下幸之助一日一話

仕事の知恵・人生の知恵

1999年4月15日初版発行PHP文庫

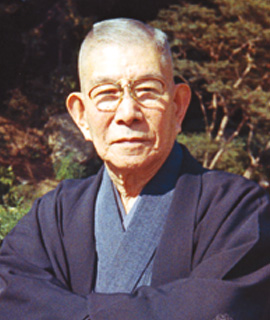

松下幸之助翁に関しては、改めて紹介する迄も無く、よくご存じのことと思います。よって経歴等は省いて幸之助氏の「一日一話」から言葉をセレクトして紹介いたします。その言葉は平易な言葉を選んで語られていますが、内容は奥深く、仕事・経営・生き方等々、人生の指標になる言葉ばかりです。尚、個人的に好きな言葉を勝手に選ばさせていただいてます。ご興味ある方は、読みづらい内容とかまた、高価な本とか云う事はありませんので、原本を読まれることをお勧めいたします。

「一日一話」は昨年の七月から月一回、ランダムにピックアップして投稿していましたので、重複する部分も出てくると思いますが、暗記する迄に読んだ方が身に付くという事もあります。此れから新たな気持ちで一年間、幸之助翁の言葉を選んでいきたいと思います。

尚、冒頭の言葉、今回は、松下幸之助「人生心得帖」から選びました

「自分の長所に自惚れてはならない。自分の短所に劣等感を持つ必要もない。長所も短所も天与の個性、持ち味の一面である。」―人生心得帖よりー

【十月の言葉】

*一日 法治国家は中進國

今日法治国家というのは大体先進国と云う事に為っていますが、私は法治国家は真お先進国とは言えないのではないかと云う気がします。是非善悪が何でも法律で決せられる法治国家は謂わば中進国であって真の先進国文明国とは法律が極めて少なく所謂法三章で治まっていく国と云う事では無いかと思うのです。とすれば真の先進国に成る為にはやはり国民の良識の涵養と云うものを大いに図っていかなければ成りません。其事に成功しない限りは先進国にはなれないのではなかと思うのです。

*三日 千差万別の人間

人間は千差万別の姿と心に生まれついています。従って其々の持つ使命も天分も全部異なっているのではないかと考えられます。然し現実の社会では総てを一つの型に嵌め様規制しよう同じ道を歩ませ様とする嫌いが多分にある様に思われます。勿論こうした考え方は一面に於いては必要なのですが世の中を全部そういう考え方ものの見方で通そうとする事は決して社会の進歩には繋がらないでしょう。ですから人間が夫々持っている特性と云うものを能く認識しその特性を生かしていける共同生活を考え出さなければならないと思うのです。

*四日 心を磨く

人間の心と云うものは本当に自由なものだと思います。何か困難な問題が起こったとしても心の働きに由って如何様にでも考えられると思うのです。もう辛抱出来ない明日にでも自殺したいと云う場合でも考え方を変えるならば。一転して恰も広々とした大海を往くが如き悠々とした心境に転向する事さえできるのです。其れが人間の心の働きと云うものでしょう。ですから我々は是から仕事をするに当って先ず心を磨くと云うかものの考え方を成長させる必要があります。そういう心の働きに今迄得た知識を加えてやっていけば必ず大きな成果が生まれると思います。

*七日 体力と気力と経験

人間の体力と云うものは三十才前後が頂上であろう。一方気力と云う事に成ると私の常識的な体験から言えば四十歳位が最高になり之を過ぎると次第に衰えて来るのではなかろうか。勿論気力は落ちても立派に仕事は出来る。と云うのは其れ迄のその人の経験と云うものが其の気力の衰えを支えるからである。それともう一つは先輩として尊ばれ後輩達の後押しによって少々困難な事でも立派に遂行できるようになる。斯うした力が加わるからこそ歳を取って気力体力共に若い人達にとても適わない様になっても支障なく仕事が進められるのではないか。

*八日 進歩への貢献者

商品を創る方は勿論今日現在は其れが最善だと思って出すのですが、日進月歩の世の中ですから日と共に新しいアイデアが生まれてきます。ですからお客さんの中には後から買った人は非常にいいものが手に入るから先に買った人は損だと云われる方も在ります。然し商品と云うものは最初に買う人がいなければ進歩しません。先に買う人は私が金を投じて買ったから多くの人に行渡る事に為った。私は貢献者なんだ。同時に自分は一番早くその便益を得たから寧ろ得をしたんだとこう考える事に拠って世の中は発展すると思うのです。

*十日 大事に立てば起つ程

困難期混乱期に際して大事な事は根本的な心の迷いを取り除いて確りと心を確立してゆく事です。志を堅く堅持してそして事に立ち向かう事が出来るなら、その時に応じて最善と考えられる具体的な方策は適切に出てくるものだと思います。その志を確固として持つ事無しに混乱期に直面すれば彼是と心が迷い事に為って事が失敗に終る場合が少なくないと思うのです。将に貧すれば鈍すです。大事に立てば起つ程如何生きるかについての確りした信念を持つ。そうして事に当ればある程度の処置を過たずして出来るものだと思います。

*十二日 経営は総合芸術

経営者の仕事は画家等の芸術家の創造活動と軌を一にするものだと考える。一つの事業の構想を考え計画を立てる。其れに基づいて資金を求め工場その他の施設を造り人を得製品を開発し其れを生産し人々の様に立てる。その過程と云うものは画家が絵を描く如く是総て創造の連続だと云えよう。成程形だけ見れば単にモノを作っていると見えるかもしれないがその過程には到る処に経営者の精神が生き生きと躍動しているのである。その意味に於いて経営は極めて価値の高い云わば総合芸術とも言う べきものだと思います。

*十五日 紙一枚の差

社会に対する責任と云う事を同じ様に考えてやっていてもその徹し方には差がある。一方は是で十分だと考えるがもう一方はまだ足りないかも知れないと考える。そうした謂わば紙一枚の差が大きな成果の違いを生む。もう十分だと考えると苦情があってもああいうが家も十分やっているのだからと云う事になって遂反論する。けれどもまだ足りないと思えばそうした苦情に対しても敏感に受け入れ対処していく事に為る。其う云う事が商品技術販売の上に更に経営全般に行われれば年月を重ねるにつれて立派な業績を上げる殊に為る訳である。

*十六日 諸行無常の教え

その昔お釈迦さまは諸行無常と云う事を説かれました。この教えは一般には世は儚いものだと云う意味に解釈されているようですが、私は寧ろ諸行とは万物と考え諸行無常とは即ち万物流転であり生成発展と云う事であると解釈したら如何かと思うのです。言い換えますとお釈迦様は日に新たでなければならないぞと云う事を教えられたのだと云う事です。是は単に仏教だけの問題でなくお互いの日々の仕事を初め慧お互いの人生社会のあらゆる面に当てはまるのではないでしょうか。

*十八日 独断は失敗に繋がる

仕事でお互いが注意すべき事は会社の伝統方針を無視した自分一人の考えで行動しないと云う事です。人一人の知恵は如何に優れていても伝統も顧みず方針を等閑視して狭い自分の主観から生まれてくる判断で行動すれば却って会社をマイナスに導きます。私達は兎角ものの一面に捉われて自己の考え已を主張しているとその背後に流れる大きな力を見忘れてしまうものです。其処から大きな失敗が表れてきます。常に自己の背後にある流れ繋がりを見通す目、心を培いその中で自己を生かすよう訓練して行かなければなりません。

*十九日 良識を養う

この世の中ではお互いが様々な言説を唱えています。然し自由の下に自説を主張する場合は自説に捉われて対立にのみ終始すると云う事ではいけません。対立しつつも調和して往かなければなら荷と思います。其の為にはお互いが其々に自らの良識を養い高めて行く事が大切です。公共の福祉に反してはならないと云う事は勿論法律にも定められていますが、矢張り法律だけでは律し切れないものがある訳です。そう云うものについては個々の人々が自らの良識で事を判断する事に拠って自由を真の自由たらしめていかなければならないと思うのです。

*二十日 小異を捨て大同につく

明治維新の立役者は勝海舟と西郷隆盛である。当時官軍にも幕府側にも戦いを主張する人は少なからずあり複雑な情勢であった。然し勝海舟も西郷隆盛も戦う事を決して軽視はしなかったけれども、それ以上に日本の将来と云う事を深く考えた譯である。そう云う両者の一致した思いが江戸城無血開城を可能にしたのだと思う。結局指導者が目先の事枝葉末節に捉われず大所高所からものを見、大局的に判断する事が如何に大切かと云う事である。何が一番大事であり何が真に正しいか絶えず小異を捨て大同につく、それが指導者として極めて大切な心構えだと思う。

*二二日 成功のコツ

良い会社だと思って入った会社でも一から十迄何もかもいいとは限りません。時には欠点もあるでしょう。然しそれを初めからこんな会社はあかんと決めてかかるか、それとも如何もこの点だけは善いとは思わないがこれは自分の問題として改善向上させていこう、と云う熱意を持って当たるかに由って対応の仕方が全く変わってくるでしょう。善し自分の会社を今よりももっと良い会社にしてやるぞ、と云う意欲を持ち全ての事を前向きに捉える姿勢を持つ人は、信頼もされ頼もしい社員として嘱望もされるでしょう。成功のコツはそのような処に在ると思うのです。

*二三日 原因は自分にある

人間と云うものは他人の欠点は目に付き易いものだ。往々にして何か問題が起こると其れは総て他人の所為で自分はに関係がないと考えがちである。実際に他人の所為であって自分は無関係なものもある。併し其れをそう判定するのは飽く迄も人間である。他人の所為ではあるけれども実は自分の所為でもある。と云う様に自分は全く関係がないとは言い切れない場合も少なくないのではなかろうか。少なくとも問題が起こった際には他人の所為だと考える前に、先ず自分の所為ではないかと云う事を一度考え直してみる事が非常に大切ではないかと思うのである。

*二五日 人の話に耳を傾ける

日頃部下の云う事をよく聞く人の処では比較的人が育っている。其れに対して余り耳を傾けない人の下では人が育ち難い。そういう傾向が有る様に思われる。何故そうなるかと云うと矢張り部下の言葉に耳を傾ける事に拠って、部下が自主的にものを考えるようになり其の事がその人を成長させるのだと思う。けれども自分の云う事に上司が耳を傾けてくれないと云うのでは、唯惰性で仕事をすると云う事になって成長も止まってしまう。上司としてどんな場合でも大事なのは耳を傾けるという基本的な心構えを何時も持っていると云う事であろう。

*二七日 インテリの弱さ

今日能く耳にする言葉にインテリの弱さと云う事がある。是はインテリには生じっかな知識が在る為に其れに囚われて仕舞、其れは出来ないとか其れは如何考えても無理だと思い込んでしまって、中々実行に移さないという一面を言った言葉だと思う。実際嗚呼其れは今迄何度も遣ってみたんだが出来ないんだと、決め込んでいる事が我々の身の回りには意外に多いのではなかろうか。時には自分の考え復自分を捉えている常識や既存の知識から解放され、純粋な疑問純粋な思い付きと云うものを大切にしてみてはどうだろうか。

*二八日 怖さを知る

人は其々怖いものを持っています。子供が親を怖いと感じたり、社員が社長を恐いと思ったり世間が怖いと思ったりします。然し其れと共に自分自身が怖いと云う場合が有ります。共すれば怠け心が起るのが怖い、傲慢になりがちなのが怖いと云う様なものです。私は此の怖さを持つと云う事が大切だと思います。怖さを常に心に懐き恐れを感じつつ日々の努力を重ねていく。其処に慎み深さが生まれ自分の行動に反省をする余裕が生まれてくると思うのです。そして其処から自分の正しい道を選ぶ的確な判断もより出来る様になると思います。

*三一日 先ず与えよう

持ちつ持たれつと云う言葉もあるがこの世の中はお互いに与え合い与えられ合う事に拠って成り立っている。其れはお金とか品物と云った物質的な面もあれば思い遣りと言った様な心の面もある。聖書の中にも与うるは受浮くるよりも幸いなりと云う言葉があると云うが人間とは他から貰う事も嬉しい方が他に与え他を喜ばす事により大きな喜びを感じると云う処があると思う。そういう喜びを自ら味わいつつしかも自分を含めた社会全体をより豊かにして行く事が出来るのである。先ず与えよう此れをお互いの合言葉にしたいと思うのだがどうであろうか。