神道は現代の言葉を仮りて言えば、常に永遠の今に生きる 今と云う永遠の時点に立つ 故に神世は今に在り 今はまた神世に在る 天地開闢万物造化は機であり 機前を元とし本とする その元本を離れ違背して 天地人間の純粋な自律的統一体たることを無視し 己私を恣ままにするところに 後世のあらゆる迷い・罪・汚れを生じる 元来人は万物の霊長であるから神物である その人の心と云うものは神明である 万事は一心より起る 元に元し、本に本づき 本心に任じて正直清浄なれば神人合一して自由自在である

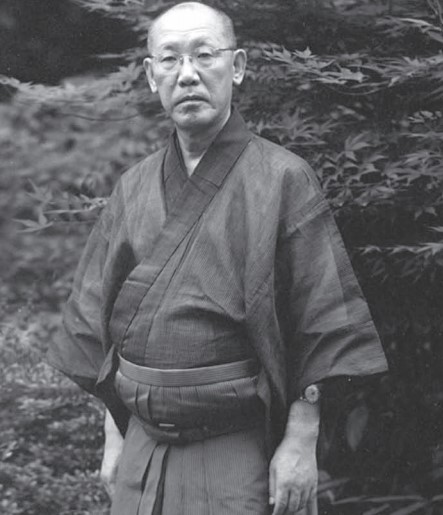

安岡正篤-百朝集第91番(大神宮参詣-坂士仏)解より

伊耶那岐神様 伊耶那美神様は宇宙の生命として人間総ての内、否、萬物の内に活きていらせらるる神様でございますから、人間の一擧一動は伊耶那岐 伊耶那美の神様の現はれでございます。我々人間は萬物と共に此の二柱の神様の天地創造事業を今日も未来も永久に行ふものであります。伊耶那岐神様 伊耶那美神様の申傳へは昔のことではございませぬ、今日の事であり、又未来永久いつも最新なる事を申上る譯でございます。

筧克彦東京帝国大学法学博士 ―神ながらの道(大正13年皇室講演録) 第四章第一節天地創造の言傳の性質 から

【礼拝】

掛けまくもかしこき天照大御神の御前を慎み敬ひをろがみ祭る

天晴れ あな面白 あな手伸し あな明け おけ

(二拍手一拝)

阿波礼 阿那於茂志呂 阿那多能志 阿那佐夜憩 飫憩 (古語捨遣)

生命ㇵ清明ー魂 精神ㇵ神明ー心 実相ㇵ清浄ー身魂

【神道雑記】

日本には古来から八百万の神々がおられるという。又日本人の信仰は自然崇拝で山や木や石や諸々の自然物を拝んだともいう。しかし私には日本人が自然そのものを崇拝したとは思えない。自然が神だと信じたなどとは何としても思えない。物を神などと云うグロテスクな信仰なら当の昔に滅んでいたはずである。確かに日本の自然は豊かで美しい。しかし、美しいものを愛でる心から信仰が生まれるだろうか。私は信仰とはもっと堂々とした心から出て来るものだと思う。自然は神そのものではないが神々の宿り給う依代である。

神道民俗芸能の源流 鈴鹿千代乃著 国書刊行会より

須佐之男命は疫病をその手中に握る神であるからこそ荒ぶる神であり、恐ろしい神なのである。そして同時に人々が罹って苦しむはずの疫病を身代わりに引き受けて苦しんでくださる有難い神でもある。・・・・ この疫病神須佐之男命がインドから来たやはり疫病神である牛頭天王の信仰と結びついた。牛頭天王はインドの祇園精舎の守護神で、忿怒相をした鬼神と謂われる。これが中国の陰陽道の除疫神として取り入れられ日本に伝わって八坂神社の祭神となったのである。牛頭天王と須佐之男命とは、本地垂迹の関係で一体の神仏信じられるようになった。祇園御霊会を天王祭と云うのもここに由来する。

神道民俗芸能の源流 鈴鹿千代乃著 国書刊行会より