五月の言葉

ほととぎす啼きつる方をながむれば ただ有明の月ぞ残れる 後徳大寺左大臣

三日 法律は国民自身の為に

民主主義の政治の元に於ける法律は国民お互いの暮らしを守り、夫々の活動の成果を得易くし一人一人の幸せを生み高めていく処に究極の目的なり存在意義があるのだと思います。言ってみれば国民が国民自身の幸せを実現して行く為に自ら法律を制定すると云う仕組みになって要る訳です。従って国民お互いがこういう法律を軽視し無視するような姿が仮にあるとするならば、それは云わば自分自身を軽んじ自分の尊厳を失う事にも通じると思います。其事をお互い国民は正しく認識し合い法律を常に正しく守りあってゆく事が肝要だと思います。

- 今日は憲法記念日

- memo―法治国家の在り方尊厳―とは

七日 自らを教育する

人間の教育には勿論立派な校舎も必要で有環境も必要でしょうが其れ已に頼っていてはならないと思うのです。行政の充実により成程環境は段々良くなってくるでしょう。併しそういう環境が作られたとしましてもその中で其々の人が自らを処して自らを教育してゆく。自問自答しつつより高きものに為って往く事を怠っては決して立派な人間は生まれてこないと思うのです。今日より明日、明日より明後日と自らを高めてゆく処に人間の成長があり復其処から立派な人間が生まれてくるのではないでしょうか。

- 2012年(H24)茨木筑波竜巻発生

- Memo―自己成長

十日 熱意あれば

人の上に立つ指導者管理者としての要諦というものは色々考えられるけれども、その中でも最も大事なものの一つは熱意ではないかと思う。非常に知恵才覚に於いて人に優れた首脳者であってもこの会社を経営しようという事に熱意が無ければその下にいる人も。この人の下では大いに働こうという気分に成り難いのではないだろうか。そうなっては折角の知恵才覚も無きに等しいものに為ってしまう。自らは他に何も持っていなくても熱意さえ保持していれば知恵ある人は知恵を力ある人は力を才覚ある人は才覚をだしてそれぞれに協力してくれるだろう。

- 今日は愛鳥の日

- Memo-事の為る根底➡指導者の熱意

十五日 業界の信用を高める

どんな商売もそうでしょうが自分ぽ店が発展繁栄していくには、そのお店の属している業界全体が常に健全で世間の人々から信用されていることが非常に大事だと思います。もしそうではなく業界の中に不健全な店が多ければあの業界はダメだ信用できないと云うことに為って、その業界に属する個々の店も同じ様な評価を世間から受け商売は成り立っていきにくくなるでしょう。ですからお互い商売を進めていく上で自分の店の繁栄を図る事は元より大事ですがそれと同時に他の店とも上手く協調して業界全体の共通の信用を高める事を配慮する事が究めて大事だと思うのです。

- 1932年(S7)5.15事件

- 1972年(S47)沖縄返還

- Memo-業界の健全化➡ネットワークビジネス

十六日 人間観を持つ

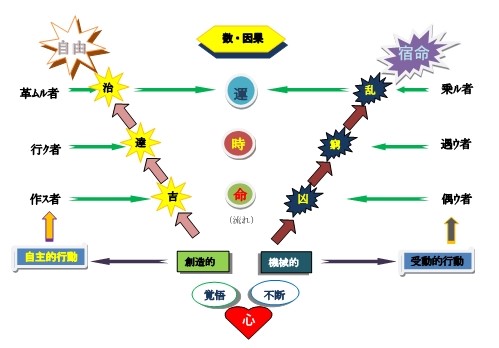

人間の幸せを高めていく為には先ず人間が人間を知る事が大切だと思う。言い換えれば人間とはどういうものでありどう云う歩み方をすべきであるかと云う正しい人間観を持つという事である。そうした人間に対する正しい認識を欠いたならば如何に努力を重ねても其れは往々にして実りの無いものに為ってしまい時には却って人間自身を苦しめる事にもなりかねない。そういう意味に於いてが先ず正しい人間観社会観と云ったものを生み出し、それに基づく指導理念を打ち立てていくならばそれは極めて力強いものに為ってくると思うのである。

- 1968(S43)十勝沖地震M7.8

- 今日は旅の日

- Memo―認識・観察眼

二十日 公平な態度

国に於ける法律の適用には万が一にも不公平があってはならないが、会社や団体に於ける規律や規則についても是と復同じ事が言える。会社の規則と云うものは一新入社員であろうと社長であろうと等しく此れを守り其れに反した時には等しく罰せらるという事で初めて社内の秩序も保たれ士気も上がるのである。だから指導者は常に公平という事を考えなくてはならない。利害とか得失、相手の地位強弱に拘りなく何が正しいかと云う所から公平に賞すべきものは賞し罰すべきものは罰すると云う姿勢を遵守しなければならない。

- 今日は世界計量記念日

- Memo-指導者の基本姿勢➡現代の政治企業トップの在り方には疑問あり

二二日 感心する

同じ様に人の話を聞いても中々良い事を言うなぁと感心する人もあればなんだ詰らないと思う人もいる。どちらが好ましいかと云うと勿論話の内容にも依るだろうがいいなぁと感じる人の方に、より多くその話の内容から仕事に役立つような何かヒントを得て、新しい発想をすると云ったプラスの価値が生まれてくるだろう。一寸した事だけれども人生とか事業の成否のカギは案外こうした処に在るのではないかと思う。人の意見を聞いて其れに流されてはいけませんが、お互い先ず誰の意見にも感心し学び合うという柔軟な心を養い高めていきたいものである。

- 今日はガールスカウトの日

- 2009年(H21)ネットワーク事業セーラ登録

二八日 失敗を素直に認める

例えどんな偉大な仕事に成功したと云う人でも何の失敗もしたことがないと云う人はいないと思います。事に当って色々失敗してその都度其処に何かを発見しそう言うことを幾度となく体験しつつ段々成長していき遂には立派な信念を自分の心に植えつけ偉大な業績を為し遂げるに至ったのではないでしょうか。大切な事は何等かの失敗があって困難な事態に陥った時に其れを素直に自分の失敗と認めていくという事です。失敗の原因を素直に認識し是は非常に好い体験だった尊い教訓になったと云う処迄心を開く人は後日進歩し成長する人だと思います。

- 今日はゴルフ記念日

- Memo―体験の認識➡プラス思考・志向

なんでも、人の話を否定的にとる人がいる。本人は意識していないのだろうが、これは、本人にとっても大きな損失になっているということに、早く気付いてほしいものである。松下幸之助翁は22日の章で、此の事を非常に大切な事と教えている。